一場跨越4000公里的友情托付,最終卻因7萬元對簿公堂——當遠在新疆的兒子指控亡父在蘇州的“兄弟”老王私吞父親遺產時,蘇州市吳中區人民法院日前給出的判決書,為一場中國式人情與法理的深度碰撞下了定語:老王取走的7萬元,并非“不當得利”,而是對其400多天傾力照顧老友的“善意對價”,理應支持!

意外與托付:老張病危中的唯一依靠

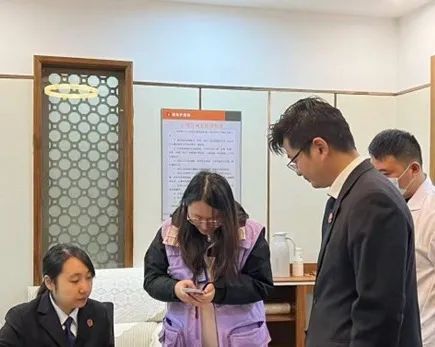

蘇州護城河邊的銀杏剛落盡最后一片葉子時,年近60歲的老王攥著一沓泛黃的發票,走進了吳中區人民法院。他身后跟著一場跨越山河的官司——家住克拉瑪依的小張和其母親,指控他“私吞”了父親老張賬戶里的七萬元。而這場糾紛的起點,藏在幾年前一場刺耳的剎車聲里。

2022年盛夏,71歲的退伍老兵老張在蘇州街頭遭遇車禍。腦出血、長期住院、肺部感染……病危通知書像雪片一樣飛來時,老張手機通訊錄里能立即聯系到的人,只有一個:相識數十年的好友老王。遠在新疆的兒子小張得知此事,匆匆趕來后出具了兩份授權委托書,留下一句“拜托叔了”,便將交通事故責任糾紛所有事宜以及住院治療期間的相關事項都交給老王處理。

老王沒有猶豫,接過了這沉甸甸的擔子。從此,這個曾經無話不談的蘇州兄弟,在往后的400多天里成了老張沒有血緣關系的“家屬”。他替老張打交通事故官司,追回了小張打算放棄的賠償款;老張因住院和買家產生了房屋糾紛,他跑法院調解、過戶并處理房款;最難的還是照顧病人——老張右腦出血后喪失行動能力,他時常前去陪護,親力親為。護工都感慨:“親兄弟也不一定能做到這份上。”

信任破裂:密碼背后的遺產爭議

信任的裂痕出現在2023年深秋。老張臨終前,把存折密碼告訴了老王,請他代為處理錢款分配事宜,卻對匆匆趕來的小張閉口不提。小張只得同老王簽訂一份《物品交接說明》,約定父親賬戶中錢款的具體處置方式。老張去世后,小張查詢發現,賬戶只剩下28元左右。

“他后來取了96100元,除了什么醫療費、護工費,還有將近7萬元對不上賬,是他私自拿了,這是不當得利,要歸還!”小張一紙訴狀將老王告到法院,“我托他照顧父親沒有約定報酬,他也說自己是出于朋友關系才做這些事的。而且父親還在的時候,我已經給過他1萬元作為報酬了。”

“這筆錢是老張生前承諾留給我的辛苦費,不是我自說自話取走的。畢竟這一年多來,我盡力在做的是他兒子應該做而沒做的事。”老王向法院表示,這筆7萬元的差額不會歸還小張,“我們是多年老友,我不忍心看他一個人受苦沒人管,就是因為這個情分,我才答應他兒子的委托,也的確盡心盡力在照顧他、幫他辦事。我拿這些錢,問心無愧。”

法理與人情:法院的深度調查

審理中,主審法官吳兵了解到,老張長期獨自在蘇州工作、生活,與妻兒關系疏遠。老張曾不認可小張是自己的兒子,因此在處理交通事故時,小張為了證明父子關系還做了親子鑒定。在老張住院后,小張也鮮少照料。此外,老張的妻子曾在2017年起訴離婚,稱與老張常年兩地分居,無法共同生活,但之后又撤回起訴,在老張病重之時,也常以患病不宜長途跋涉為由未曾探望。同時,承辦法官通過走訪老張生前就診醫院證實,老王的確常來陪護,為他辦理各種手續,如親人般照料老張。

法院查明,簽訂《物品交接說明》是在2023年6月13日,老王已經于當年6月14日、15日、16日、19日、21日、25日從其賬戶向小張各轉賬5萬元,共計30萬元,正是約定數額。由此可知,老王信守承諾,并未違反《物品交接說明》中的約定。

隨后,法院又替老王算了一筆“良心賬”:小張向老王出具了多份委托書,二人事實上形成了委托合同關系,老王也完成了小張的各項委托。而且,老王在處理交通官司、房屋過戶、照顧老張等過程中付出了大量時間和精力,根據市場交易習慣及社會一般觀念,小張理應向老王支付報酬,曾經支付的1萬元顯然低于一般市場標準。

至于那些沒留下發票的現金支出、護理院護工“王先生經常來”的證詞、一摞摞的大額小額的收據,都拼湊出真實的對比:親兒子此前還需要靠親子鑒定確認法律關系,一個外人卻在病床前守了四百多個日夜。法院在老張住院治療期間現場調解房屋買賣糾紛時,他意識尚且清醒,告訴老王密碼時也是如此。如果僅僅因為老王沒有說清楚每一筆款項的去處,就認定這7萬元是“不當得利”,將會挫傷公民之間團結友愛、互幫互助的積極性,不利于引導公眾共同營造和諧穩定的社會環境。據此,法院判決駁回小張及其母親的全部訴訟請求。

“司法保護施助者的合法權益,實際上是在守護我們每個人可能需要的善意。”吳兵說道,“正如這樁‘善意對價’案的判決所昭示的,法律絕不會讓良善者流汗又流淚,社會主義核心價值觀中的‘法治、誠信、友善、和諧’從不是抽象的概念,而是體現在每一個彰顯司法智慧和溫度的裁判之中。”

新華日報·交匯點記者 應巧玲 于英杰

新華報業網

新華報業網

Android版

Android版

iPhone版

iPhone版