文|汪政

從我記事起,媽媽掛在嘴邊的話就是她的命真苦。她有過不幸的童年,外祖母生了十來個孩子,她排倒數第二,屬于爹不疼娘不愛、經常被忽視的一個。在她幼年的記憶里,要么在家被大人呼來喝去,要么就是為躲避日本鬼子的掃蕩,奔走在逃亡的路上……

媽媽沒上過幾天學,卻幸運地有了份工作,在遠離家鄉的小鎮做了名郵電職工。那時郵政和電信沒有分家,從話務員到柜臺營業員,媽媽幾乎把內勤的工種做了個遍。我最喜歡在話房工作時的媽媽,只聽她飛快地為客戶接線,用在我看來比廣播員還要好聽的普通話一遍一遍地問,“喂,你要哪里?請講!你是哪里?我是西場,我是江蘇海安的西場公社……”

小鎮上所有單位的電話號碼媽媽都記得,她譯電報時從來不用翻電碼本,厚厚的一本電碼本好像都在她心里。她拿著客戶擬好的電文,接通電話,然后就喊出了連串的電碼數字。我父親經常對我們說,你們可別小看了你媽媽,她雖然高小都沒畢業,但她的文化水平可不低。是啊,三年級沒上完的媽媽最文學,最文藝,她會唱許多整本的京戲,無數的夜晚醒來,我發現煤油燈還亮著,墻上映著媽媽看書的身影。

媽媽是個愛學習的人,她不但學文化,還虛心勤奮地學習如何生活。小時候媽媽在洋人的工廠做童工,中華人民共和國成立后有了正式的工作,吃的是食堂,家務活兒幾乎不會做。后來有了三個孩子,食堂吃不起了,她得做飯,得縫衣納鞋。為此,她與街上的許多婦女成了朋友,她們是她生活中的老師。門前的一小塊地成了我家的小菜園,一年四季,紅紅綠綠的。家里還養了雞,為避免人說閑話,哪怕是在上班,媽媽都會抽空跑出來鏟雞糞。多少年下來,媽媽硬是從生活上的小學生成了一個無所不能的老師。家里經常有許多婦女七嘴八舌地圍著我媽媽,她們手里拿著毛線向媽媽討教新式的織法。媽媽織的毛線衣一直引領著小鎮的時尚,一直到我女兒出生,媽媽的針線活兒都沒斷過。女兒身上都是媽媽縫織的衣物,從冬天的棉襖棉褲,到夏天的小汗衫,還有胸前可愛的月牙形小飯兜。

媽媽經常說不自己動手不行啊,她要寄錢給外公外婆,要操心鄉下的爺爺奶奶。我上初中時,一天課間休息,同學忽然沖到我面前說你媽來了,正在校長室和校長吵架。我急忙跑過去,看見媽媽真的在和校長理論。她不停地揮著手,長發飄動,高聲質問校長為什么把她的三個孩子分到三個掃盲小組:“三個不同的小組,我得買三個手電筒,還要買三個手電筒的電池,你就不能把他們分到一個組?那樣我就只要買一個電筒了……”就為了少買兩個電筒,媽媽連面子都不要了。

一個家,需要操心的事實在太多了。父親在外地學校教書,為了讓他離家近一點,媽媽每年暑假都想辦法籌集布票、糧票、肉票送領導,不知道幾年下來,媽媽送了多少票,好在父親離家的半徑確實越來越小了。三個孩子大了,媽媽更大的難題來了,因為只有一個留城的名額,她預備著讓我姐姐留城,把我哥哥爭取到她老家鹽城下放,我二姨媽沒有孩子,或許以后可以用照顧她的名義招工回城。到了我,媽媽沒招了,她沒想到好辦法,但她真的最疼我,用她的話說,只要看到我,她的氣就消了。現在,她最疼愛的小兒子要到農村干活,她怎么也舍不得。媽媽想到的辦法就是能拖則拖。

我高中畢業時個子特別小,人又瘦,到了開大會表決心的時候,媽媽把我的衣袖捋到肩膀,再把我的褲子卷到膝蓋上面,等到我上了臺,媽媽沖到臺前對著干部叫道:你們看看,他這么瘦,怎么到農村去?那不是給貧下中農添麻煩嗎?臺下的人看到我,一片嗡嗡聲,紛紛說這伢兒太瘦了,這伢兒就是個蘆柴棒。下放干部只得說再等等,再等一年吧。而一年后,高考恢復了。

其實,這算不得媽媽最艱難的時刻,最難的是父親失去工作的那幾年。父親在春風得意的年頭做到了校長,繼而遭遇了人生的至暗時刻。有一天,從學習班請假后,父親回到家,家里只有年幼的姐姐在。父親看到姐姐的鞋扣掉了,就找來針線,一邊給姐姐縫鞋扣一邊說,你要好好學習,不要讓媽媽生氣;長大了,要替我照顧好爺爺奶奶……姐姐那時才多大呀,她竟然聽出了父親話外的意思,一穿上鞋就飛奔到郵電所對媽媽哭喊道,爸爸要死了!爸爸要死了!媽媽一聽,放下話筒找人頂班回到家,對著父親劈頭蓋臉地罵道:你還是個男人嗎?你父母親不要了?你孩子不要了?你老婆不要了……直把父親罵得跪了下來。

好在這樣的日子過去了,高考恢復了,我和哥哥在1977年一起考取了大學,家里一下子出了兩個大學生,小鎮都轟動了。媽媽當時做話務員,讓她在第一時間知道了這個消息,媽媽那個開心啊。她下班回到家,捧著我的臉親了又親,她說她跳舞了,跳了一個上午的舞。是的,媽媽跳舞了,為她的兩個兒子跳舞了。

今冬,一個多么晴朗的冬天啊,艷陽高照,暖風吹拂。九十一歲的媽媽先到街心花園走了三圈,回家洗了澡,再到小區和大爺大媽們一起唱歌,媽媽唱的是《北京的金山上》,唱得真好聽。對面的大媽感動得給媽媽拍了視頻發到了抖音上,她要讓更多的人“聽百歲老人唱歌”。唱完歌,媽媽回家吃午飯,她破例給自己倒了一小杯酒,喝完了,想想,又給自己倒了一杯……

然后,在這個春天般的冬天,媽媽走了。

我的跳舞的媽媽,走了。

《父親教我寫字》

文|汪政

我父親有一個樸素的比方,字就如同一個人的衣裳,字寫得漂亮了,就等于穿上了好看的衣服,人是衣服馬是鞍,有了一手好字,做人不瀟灑都難。總之,寫字是有用的,寫好字更有用。

即使在相同的方面,每個人的啟蒙也是不一樣的。我對于寫字的認識和對寫字的喜愛與我的父親有很大的關系。也不知是從幾歲開始,但如果想起父親對我的教育,就是從寫字開始,從一筆一畫開始的。是他給我講點畫,示范橫豎撇捺。說字要寫得端正,要站得住,要擺得平,字就像人一樣,歪了,是要摔跟頭的。我父親在對子女的教育上是一個非常嚴格的人,打罵是經常性的事情,但在寫字上,他一直對我非常寬容,且鼓勵有加。雖然他教我寫字,給我說許多寫字的道理,但只要我一落筆下去,哪怕是開始的涂鴉,他總是說好。在農村,過年寫門對子是一件大事。在我很小的時候,我父親就讓我給鄰里鄉親們寫門對子。小時候我個兒小,都要站在凳子上寫,鄉里識字的本來就少,看到一個小孩兒站在凳子上費力地寫大字,沒有人不夸贊的。我一直很奇怪父親為什么對我寫字這么鼓勵,他自己鼓勵還不夠,還創造機會讓別人來夸我。

父親教我寫字的故事很多,許多場景如在昨天。有一年放寒假,我回爺爺家過年,已經到了貼門對子的時候了,父母親還沒有回來。實在等不及了,爺爺便讓我寫好了貼上去,其中米柜上有一橫條,寫的是“社會主義好”,“主”的一點寫偏了,偏到右邊去了,我想重寫,但已經沒有紅紙了,只能將就著貼上去,但心里一直惴惴不安。當天下午父親帶著母親回到老家,幾十公里的車騎下來,父親已經是大汗淋漓,頭上直冒熱氣。他把車支好,來不及喝口水,就這間屋跑到那間屋,看我寫的字,邊看邊說好。到了米柜旁,我擔心的事發生了,母親說那個“主”字的點寫偏了,父親連連擺手,說這你就不懂了,“主”字的三橫太往右上斜了,多虧了這一點,才給壓住了,這樣整個字也就站住了。現在想來,他對兒子的寫字實在是寬容得沒了原則,但如果不是因為父親當年的寬容,我對寫字也就不會這么喜愛,甚至有那么一點兒自信了。

父親教我寫字,但他很少說書法。我稍微長大以后問過父親,人家很洋派的說法叫書法,你教我寫字為什么不說這個?父親說,我不是書法家,我怎么能教你書法呢?他接著說,世上寫字的人很多,但把寫字當成藝術的人很少,還是寫字這說法好,大家都要把字寫好。把字寫好是最重要的,當不當書法家有什么關系呢?父親說,寫字太重要了,認了字就要寫字。寫文章要寫字,寫信要寫字,哪怕寫個借條收條也要寫字,反正所有要留在紙上的你都要寫字。寫東西,首先是要把話說通,讓別人看明白,然后就要考究把字寫好,寫正確,讓別人能認識,這是對別人的尊重。如果你再把字寫漂亮就更好了。我父親有一個樸素的比方,字就如同一個人的衣裳,字寫得漂亮了,就等于穿上了好看的衣服,人是衣服馬是鞍,有了一手好字,做人不瀟灑都難。總之,寫字是有用的,寫好字更有用。這些道理父親跟我講了幾十年。我十幾歲的時候他還叮囑我要把字寫寫好,你馬上就要到農村插隊了,你生在三年嚴重困難時期,從小身子弱,別小看了一手好字,那就等于一門手藝,你就多了一個謀生的手段。到了生產隊,出個板報,寫個標語,照樣有工分,會少吃很多苦。

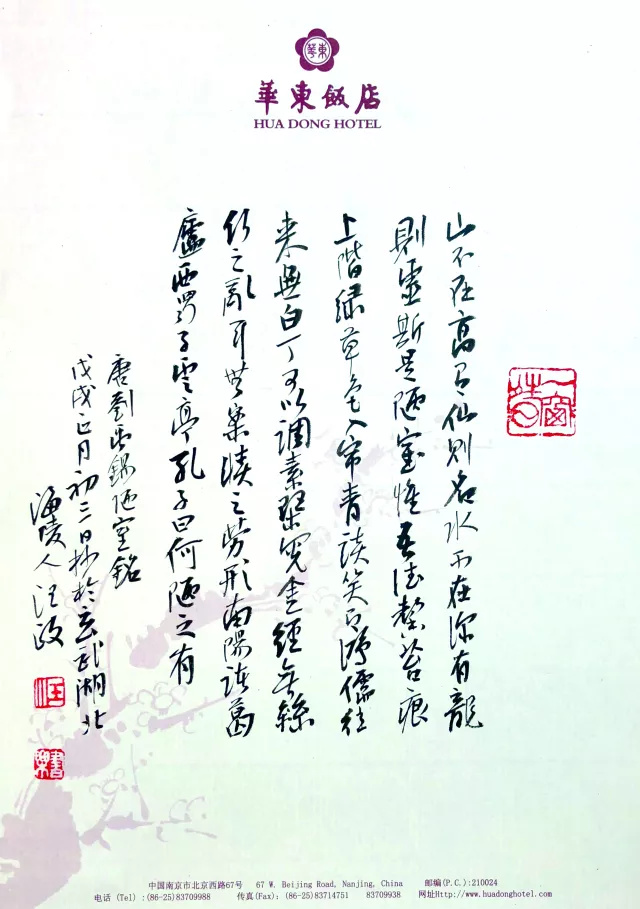

父親關于寫字的這些話對我來講真是深入骨髓,至今影響著我對寫字的看法。我跟我父親一樣,也很少說書法。雖然后來眼界稍稍拓展,也知道了一些書法理論和書法史,但總覺得那是別人的事情,甚至認為那跟寫字沒有什么太大的關系,毫無道理地覺得因為有了書法,寫字就變得玄乎起來,而寫字成了書法,它與書寫的本質反而越來越遠了。寫字成了書法,就高大上了,就進了殿堂。實用的東西一旦成為藝術,就離生活越來越遠,離實用越來越遠,離日常越來越遠,離個人的表達也越來越遠了。從環境、到工具、到形式,因為書法,文字改變了它本源性的存在。我經常想,什么時候不可以寫字呢?什么地方不可以寫字呢?什么紙上不可以寫字呢?即使是為了振興書法,傳承民族文化,弘揚漢字傳統,也應該讓書寫回到日常生活。

我做過20多年的語文老師,其中有十幾年是在中等師范學校度過的,中師主要為小學培養老師,這種學制和專業現在大概已經不復存在了。對中師教育稍微懂一點的人都知道,它非常講究對學生基本功的訓練,其中語文學科的基本功就是常說的“三字一話”,那就是毛筆字、鋼筆字、粉筆字和普通話。我所在的那所中師有100多年的辦學歷史,當時在全國中師界很有些名氣和影響,以“內功”著稱,內功之一就是學生扎實的基本功。學校在每個年級都開有寫字課,每位學生,不管他原來基礎如何,是不是喜歡寫字,把字寫好都是強制性的學習內容,畢業之前要一個一個考核過關的。中師有專門的寫字老師,寫字老師都是當地有些名頭的書法家,他們恨不得自己的學生也能個個成為書法家。我與寫字老師經常探討寫字課的教學,我理解他們的心情和理想,但我跟他們講,我們的寫字課重要的不是培養書法家,而是把字寫好的小學老師。把字寫好是他們未來的職業行為,而當書法家則要看他們的興趣和修為,看他們以后的發展了。所以,我們應該讓學生有寫字的意識,知道寫一手好字的重要性,要讓學生寫好字,同時,還要讓學生懂得以后如何教他們的學生寫好字,要把這字一代又一代地都寫好。每到學期結束,學校都要進行基本功過關和基本功表演,教室里、走廊上,連同飯堂里都掛滿了學生們的毛筆字、鋼筆字,甚至在墻根處,都一溜擺放著寫滿粉筆字的小黑板。那真是好字的海洋,看了真是讓人心情舒暢,世界因為書寫而變得那么漂亮,那么美好。

這樣的工作經歷顯然也影響或者堅定了我對寫字的看法,它了無痕跡地把父親對我的寫字教育對接了起來。

父親就是我任教的這所師范學校畢業的。我的書桌上至今還擺著他留下來的紫砂筆洗。

新華報業網

新華報業網

Android版

Android版

iPhone版

iPhone版